認知症の徘徊にどう向き合う?家庭でできる5つの対処法

はじめに

認知症の症状のひとつに「徘徊」があります。

目的もなく外に出てしまったり、突然いなくなったりすると、ご家族は心配で心身ともに疲れてしまうことも。

この記事では、現役の介護職の視点から、徘徊の原因と家庭でできる対処法をお伝えします。

■ 認知症の徘徊とは?

徘徊とは、「本人にとっては意味のある行動」だけれど、周囲から見ると理由が分からず、危険を伴う行動のことです。

よくある理由:

- 「家に帰る」と言って外出する(ここが自宅でも)

- 仕事へ行こうとする(過去の記憶の影響)

- トイレを探してうろうろする

- 不安・混乱・環境の変化

■ 対処法①「まずは否定しない」

徘徊は「困った行動」ではなく、「意味のある行動」です。

「どこ行くの!」「ダメ!」と否定すると、本人の混乱や反発を招くことも。

「そうなんだね。どこに行こうと思ったの?」と寄り添う声かけが効果的です。

■ 対処法②「生活リズムを整える」

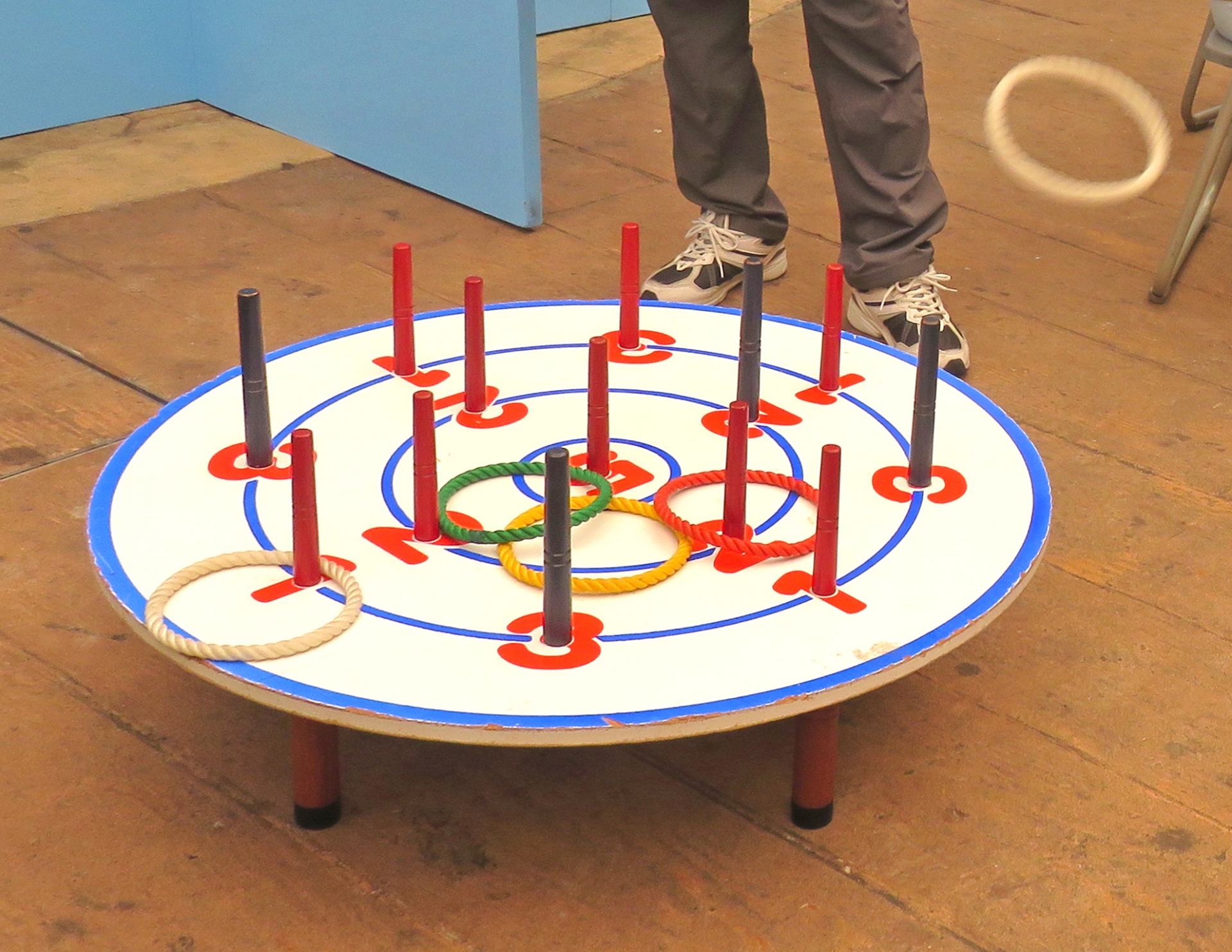

昼夜逆転や日中の活動不足は、徘徊を誘発しやすくなります。

- 朝はしっかり起きて、日光を浴びる

- 日中は軽い運動や会話、手作業などを取り入れる

- 昼寝の時間を調整する(長すぎないように)

■ 対処法③「玄関・外出対策を工夫する」

完全に閉じ込めるのではなく、危険を回避しつつ自由を尊重する工夫が大切です。

- 玄関に目立たない鍵(補助錠)をつける

- ドアに「トイレはこちら」「ここは玄関です」と貼る

- GPS付きの靴・キーホルダーを活用する(※本人が抵抗しにくい形で)

■ 対処法④「徘徊を記録する」

時間帯・状況・発言などを簡単なメモで記録しておくと、傾向がつかめて対策しやすくなります。

→ ケアマネジャーや医師とも共有可能になります。

■ 対処法⑤「地域とつながる」

近所の人・民生委員・地域包括支援センターなどに事情を伝えておくと、もしもの時に見つかりやすくなります。

多くの自治体で「徘徊SOSネットワーク」「見守りキーホルダー」などの制度もあるので、ぜひ活用を。

■ おわりに

徘徊は「認知症だから仕方ない」ではなく、その人なりの思いや理由がある行動です。

ご家族の心身の負担を軽くしながら、安心・安全な環境を一緒につくっていきましょう。

下記の記事もおすすめです!

認知症には判断力の低下といった症状があります。

それに伴い転倒のリスクも通常より高くなる傾向にあります。

是非下記の記事も読んで転倒予防に役立ててくださいね!